Даун Хаус Смотреть

Даун Хаус Смотреть в хорошем качестве бесплатно

Оставьте отзыв

Идиот в эпоху драйва: как «Даун Хаус» распаковывает Достоевского под бит

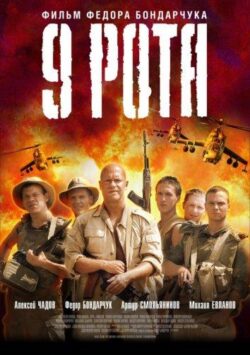

Роман Качанов в «Даун Хаус» (2001) совершает рискованный и парадоксально точный жест: он переносит «Идиота» Достоевского в лихие 90-е, но не как школьную «современную постановку», а как культурный коллаж, где классическая этика сталкивается с кислотной эстетикой постсоветского капитализма. Гротеск, рэп, кислотные цвета, безумный монтаж и гипертрофированные персонажи — всё это не издёвка над первоисточником, а попытка услышать его нерв в новой звуковой системе координат. В центре — князь Мышкин (Фёдор Бондарчук), тут превращённый в «князя света» для мутных квартирников, клубов, казино и офисов с пластиковыми пальмами. Он всё так же добр, доверчив, болезненно честен — и всё так же беззащитен перед миром, который живёт по законам выгоды, драйва и эго.

С первых кадров фильм заявляет тон: это не музейная витрина. Это ремикс. Кадр строчит, музыка качает, диалоги летают, как осколки неоновых вывесок. Вместо лампад — стробоскопы, вместо паштетов — роллы и «севупи». Но при всей декоративной иронии текст Достоевского слышен: конфликт милосердия и гордости, красоты и разрушения, любви и собственности проступает сквозь пластиковый блеск. Качанов не прячет «высокое» под маской поп-культуры — он проверяет, выживет ли оно в ультрафиолете ночного города, где мораль — это мешок наличных и право на охрану.

Ключ к фильму — ритм. «Даун Хаус» живёт в темпе бита и рекламной нарезки. Мышкин входит в кадр, словно сбой в алгоритме: он не к месту, он не умеет говорить на языке выгод, его «давайте жить дружно» звучит, как кубики льда в кипятке. Этот сбой и заставляет систему выдавать ошибки. Настася Филипповна (Анна Буклова) не может устоять перед взглядом, который видит в ней человека, а не товар; Рогожин (Иван Охлобыстин) взрывается ревностью, потому что его любовь — тоже товарная логика, только доведённая до фанатизма. Мир «Даун Хауса» — базар, где Мышкин пытается устроить бесплатную раздачу любви. Реакция толпы предсказуема и трагична.

Визуально фильм — это симфония гиперболы. Костюмы крикливы, интерьеры кричащи, автомобили лакированы до смешного, охранники перекачаны до гротеска. Но функция этой гиперболы — не насмешка, а ясность: в таком мире всё доведено до очевидности, маски сброшены заранее. Если у Достоевского внутренние страсти горят под абажуром, здесь они выносятся на сцену, в клубный свет. Эта прямота делает зрителя соучастником не тайной интриги, а открытого столкновения двух цивилизаций — сострадания и потребления.

Качанов держит баланс между клиповой дерзостью и литературной серьезностью на грани фола, но удерживает. Помогают точные интонации актёров и структурные «скрепы» сюжета, которые, несмотря на вольности, остаются узнаваемыми: визит Мышкина, публичное «сожжение» денег Настасьей, треугольник с Рогожиным, ночные поездки, финальная темнота. Да, детали разложены иначе, но узел тот же: мир не знает, что делать с человеком, который любит без условий. И потому делает с ним то, что умеет — ломает.

Голоса и лица: актёрские интонации как двигатель смысла

Фёдор Бондарчук в роли Мышкина — решение провокационное и в итоге попадание. Его герой не «святой юноша» с акварельной задумчивостью, а взрослый мужчина с детским нервом. Он видит людей насквозь, но не умеет ставить границы, слышит боль, но не умеет защищаться от чёрного юмора мира. Бондарчук играет минималистично: взгляд чуть в сторону, тихая улыбка не в такт сцене, пауза там, где все кричат. Это «задержка» и создаёт эффект присутствия света в тёмном помещении. Его Мышкин не проповедует, он просто живёт иначе — и этим бесит.

Иван Охлобыстин как Рогожин — вулкан, который смеётся, прежде чем извергнуться. Его речь — смесь угрозы и обожания, его пластика — юродство силы. В нём нет «романтического злодейства», есть фанатизм собственничества. Он любит так, как покупают: навсегда, с правом владения и разрушения. Охлобыстин делает Рогожина опасным не кулаками, а непредсказуемостью. Он может подарить, чтобы отнять, простить, чтобы наказать. На фоне мягкой интонации Мышкина этот ток бьёт сильнее.

Настася Филипповна у Анны Букловой — не «роковая красавица», а женщина, которая слишком рано поняла цену своей красоты и потому ненавидит себя за то, что ей приходится торговать тем, что нельзя продать. Она резка, самоиронична, порой жестока — но это жестокость от бессилия. В сценах открытого скандала её смех звучит как сигнал бедствия. Где-то за хрипотцой — тонкий голос девочки, которая хотела, чтобы её любили бесплатно. «Даун Хаус» даёт этой героине современную артикуляцию: здесь её используют не «опекуны» в сюртуках, а продюсеры, тусовочные короли, инвесторы, — но механизм тот же.

Второй круг персонажей — галерея 90-х: бизнесмены с глазами акул, охранники с телами шкафов, тусовщики в вечной ночи, стилисты, пиарщики, «культурные» снобы, говорящие цитатами из буклета. Эти фигуры нарочито карикатурны, но в их гротеске есть документальность. Они узнаваемы не по фамилиям, а по типажам. И — важная деталь — они умеют быть обаятельными. Именно это делает мир опасным: зло здесь улыбается и предлагает шампанское.

Саундтрек и реплики — отдельные актёры фильма. Рэп-куплеты, электронные пульсации, поп-ирония, неожиданно — тихие акустические вкрапления. Музыка не иллюстрирует, а спорит со сценой, то поддерживая гротеск, то давая сбой в правильный момент. Тексты — смесь Достоевского, уличного сленга и рекламных лозунгов. На этом «раздрае» рождается особая поэтика: фраза может начаться, как цитата из романа, и закончиться словцом с Арбата. И наоборот. Это не «трэш ради трэша», а лингвистический портрет эпохи, в которой смысл размагничен, а слова — свободно конвертируемая валюта.

Архитектура безумия: визуальный стиль и монтаж как философия

«Даун Хаус» снят как киноколлаж: клиповые склейки, резкие зумы, раскормленные крупные планы, угловатая композиция, неоновые ореолы. Камера любит стекло, хром, мокрый асфальт, лакированную кожу и зеркальные потолки. Этот визуальный словарь не просто стиль, это словарь ценностей: всё отражается, всё умножается, нигде нет глубины — только поверхности, много-много поверхностей. И на этих поверхностях Мышкин — словно пятно матового света, которое не может отразиться, потому что у него нет угла.

Цвет — агрессивный. Кислотные зелёные, фуксия, холодный синий, ядовитый лимонный. То, что в классической экранизации было бы приглушённым, здесь визжит. Но визг — часть концепции. Качанов не боится «уродливости» кадра, потому что уродлива сама эстетика эпохи «дешёвого роскоша». В этой нарочитости есть честность: мир не притворяется прекрасным. Он яркий и пустой. И когда в эту пустоту входит человеческая боль, контраст становится почти физически болезненным.

Монтаж — как DJ-сет. Сцены рифмуются не по логике «действие-реакция», а по логике образов и ритмов: клуб — офис — лифт — квартира — клуб, как ночная петля мегаполиса. Эта цикличность подчёркивает базовую мысль: у мира потребления нет пути к катарсису, у него есть только бег по кругу. Художественно это даёт эффект «караван-сарая», где герои встречаются снова и снова, меняя маски, но не меняясь сами. Мышкин — единственный, у кого линия не круговая, а прямолинейная: от входа к выходу, от надежды к признанию поражения.

Декорации — крик эпохи. Псевдодорого, псевдомодно, псевдоевро. Бесконечные офисы с колоннами из гипса, клубы с аквариумами, где плавает скучающая рыба, квартиры с коврами, застелившими паркет, джипы как символ иммунитета. Но среди этого пластика иногда возникают неожиданные островки тишины: утро на пустой набережной, кухня с горящей лампочкой под абажуром, снег, который вдруг глушит звук. В эти моменты фильм показывает, что под хромом есть бетон, под неоном — темнота. И именно туда тянется взгляд Мышкина.

Костюм — язык статуса. Рогожин носит черный как броню, Мышкин — светлые, иногда нелепые вещи, словно собранные наспех. Настася — блестящая ткань, которая режет глаза и внедряет её образ в толпу как знак «не прикасаться», хотя именно прикосновения ей не хватает. Охрана — униформа «братков» с начала нулевых: короткие кожанки, строгие галстуки, грубые ботинки. Это музей времени, только без стекла: можно потрогать, можно порезаться.

Наконец, свет. Качанов работает светом как эмоцией: холодный — когда говорит рынок, тёплый — когда в кадре остаются двое и между ними пробегает что-то человеческое. В редких тёплых кадрах зритель буквально отдыхает, но тут же понимает, что этот отдых обманчив: система не терпит долгой мягкости. И всё же именно эти редкие кадры и обеспечивают кислород истории — без них фильм бы задохнулся в собственном неоне.

Любовь, собственность и спасение: этика «Даун Хауса» без занавесов

В центре «Даун Хауса» — классический треугольник: Мышкин, Настася, Рогожин. Но Качанов разворачивает его как спор трёх моделей любви. Любовь-дар Мышкина: без процентов, без договоров, без гарантий. Любовь-торг Настасьи: вынужденная, с отчаянной попыткой продать себя подороже, чтобы хоть чуть-чуть вернуть контроль. Любовь-владение Рогожина: без остатка, без закона, с правом на уничтожение объекта вместе с собой. Этот спор и есть сюжет. Все остальные линии — шум, дым, свет.

Важный сдвиг: в мире 90-х тема «чести» трансформируется в тему «лица». У Достоевского — честь дворянина, достоинство человека; у Качанова — лицо в прямом смысле: репутация, медийный образ, «как ты смотришься». Настася живёт в постоянном скандале как способе контролировать свой «портрет». Это хотите выкинуть деньги в камин? Пожалуйста — но при свидетелях и в прямом эфире тусовки. Сцена публичного «сожжения» денег превращается из нравственного жеста в перформанс. И всё равно — остаётся нравственным жестом. Двойное дно — фирменная кухня фильма.

Мышкин — единственный, кто упорно выбирает частное вместо публичного. Он всё время выводит людей из клубов на лестничные клетки, из залов — на кухню, из тусовки — в тишину коридора. Там, где нет аплодисментов, легче говорить правду. Но его правда непереносима для людей, привыкших к зрителю. И трагедия в том, что даже когда Настася верит ему, она хочет, чтобы её спасли красиво. Красивая гибель в этом мире легче, чем некрасивое спасение.

Рогожин, напротив, хочет сжечь свет. Он понимает: пока Мышкин рядом, его модель любви проигрывает — не на уровне силы, а на уровне смысла. Поэтому его выбор — уничтожение смысла. И Качанов не делает из него монстра. Он делает из него человека, который выбрал наиболее быстрый путь к тишине. Страшная честность этого выбора и делает финал неизбежным, даже если меняются локации и аксессуары.

Этика «Даун Хауса» парадоксально современна: фильм не наказывает порок и не награждает добродетель. Он показывает их неравные шансы в заданной среде. Добро здесь — не стратегия, а риск. Зло — не демон, а привычка. Спасение возможно, но оно уродливо в кадре этого мира: нужно уходить, гасить огни, выходить из сценария. Ни Мышкин, ни Настася этого до конца не могут. И потому их встреча — вспышка, которая ослепляет, но не освещает путь.

В финальном переломе, когда казалось бы, можно было выбрать новую траекторию, всё возвращается в исходную точку: собственность побеждает дар. Фильм не судит и не оправдывает. Он фиксирует поражение как факт среды. И, возможно, это честнее, чем очередное обещание «искупления любовью». Потому что дальше остаётся вопрос к зрителю: в твоём мире какой любви даёшь шанс ты?

Малые истины на большой скорости

Среди броского гротеска «Даун Хаус» постоянно предлагает маленькие тихие наблюдения. Как человек на вечеринке охраняет свой бокал, словно он — идентичность. Как охранник, привыкший решать силой, мягко поправляет одеяло на спящей девушке. Как слово «извини» произносится без адресата — просто в пустоту. Эти микрожесты не героизируют эпоху, но показывают, что даже в неоне остаются карманы человеческого. И именно эти карманы поддерживают смысл: без них фильм стал бы пустым клипом.

Ещё одна маленькая истина — про язык. Герои часто говорят чужими словами: цитаты из рекламы, лозунги, заголовки, неоновые клише. И всякий раз, когда звучит «свой» язык — пусть кривой, пусть неуклюжий, — сцена сразу становится живой. Мышкин говорит «своим» почти всегда, потому и кажется «идиотом». На самом деле идиотизм — это отказ от чужого языка ради своего, даже если за это смеются.

От «Идиота» к «Даун Хаусу»: fidelity, магия и риск ремикса

Адаптация Достоевского — занятие опасное. Его тексты не только сюжет, но и электрическое поле мыслей и интонаций. Качанов решает проблему через стратегию открытого ремикса: он сохраняет электричество, поменяв проводку. Fidelity — не буквальная, а ритмическая. Сюжетные опоры узнаваемы, мотивации персонажей сохранены, философские тезисы — «красота спасёт мир?» — проброшены, но ответы формулируются на современном жаргоне. Это не «пересказ», это «перепев».

Риск ремикса в том, что форма может съесть содержание. «Даун Хаус» балансирует, но не падает, потому что форма здесь мотивирована средой. 90-е и ранние нулевые действительно были клиповыми, кричащими, полуночными. Звон стекла и биты из машин — это историческая фактура, а не режиссёрская прихоть. Потому ремикс работает: он не прикручивает Достоевского к поп-культуре, а кладёт Достоевского на реальную звуковую дорожку эпохи.

Вопрос «красота спасёт мир?» звучит в фильме как «спасёт ли искренность среду симулякров?» Ответ — горький: красота без защиты становиться товаром, искренность без стратегии — уязвимостью. Но в этом нет капитуляции. Это констатация, из которой можно вырастить действие: защищать красоту и помогать искренности. Мышкин не умеет, Рогожин не хочет, Настася не верит. И потому система побеждает. Вопрос — временно ли.

Культурные аллюзии работают как клей. От журналов и телешоу до логотипов и слоганов — фильм забирает в себя знаки времени, чтобы показать, как они вытесняют смысл. Эта «знаковая перенасыщенность» нужна для контраста с прозрачной интонацией Мышкина. Там, где нет знака, появляется человек. И это главный визуальный и смысловой трюк картины.

Наконец, магия ремикса — в неожиданной нежности. Среди шума и насмешки у «Даун Хауса» есть настоящее сочувствие к каждому персонажу. Он смеётся — и жалеет. Он дразнит — и понимает. Он не дистанцируется, как «умное» кино, а пачкается, как жизнь. И именно поэтому его грусть честная, а не поза.

Почему фильм не стареет

Сменились витрины, логотипы, треки. Но «Даун Хаус» смотрится свежо, потому что говорит не про «девяностые», а про среду симулякров, которая никуда не делась — лишь стала технологичнее. Мир лайков, клипов, сториз — прямая линия из того времени. Мышкин сегодня выглядел бы так же странно в корпоративном open space или в инфлюенсерской тусовке. Его вопрос остался: можно ли любить без сделки? И ответ по-прежнему неочевиден.

«Даун Хаус» полезен ещё и как учебник по «читке» культуры: он учит отличать смысл от оформления, мотив от позы, любовь от владения. И делает это без занудства — через ударные сцены, смех и боль. Это редкий случай, когда поп-эстетика работает на метафизику, а не против неё.

В сухом остатке: Качанов сделал смелый, рискованный и в своей дерзости уважительный жест по отношению к Достоевскому. Он не испугался смешать «высокое» с «низким», потому что чувствовал в материале ту же взрывчатку. И зритель это чувствует — на уровне тела: хочется смеяться и вдруг — замолчать. А это и есть признак живого кино.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!